ある日、家の基礎や庭先、ウッドデッキの裏などに、土でできた細長い筋やトンネルのようなものを見つけて、ぎょっとした経験はありませんか?「これって何だろう……もしかしてシロアリ?」とスマホで検索して出てくる言葉──それが「蟻道(ぎどう)」です。

蟻道は、シロアリが作る土の通り道のことで、住宅の構造を脅かす深刻なサインである可能性があります。見た目は小さくても、放置すると家の土台や柱に大きな被害が広がるケースも多々あります。

この記事では、そんな「蟻道」に関する基本的な知識から、見つけたときの正しい対処法、予防策、業者選びのポイントまで、シロアリ被害の経験がない方にもわかりやすく解説します。大切な住まいを守るために、ぜひ最後までご覧ください。

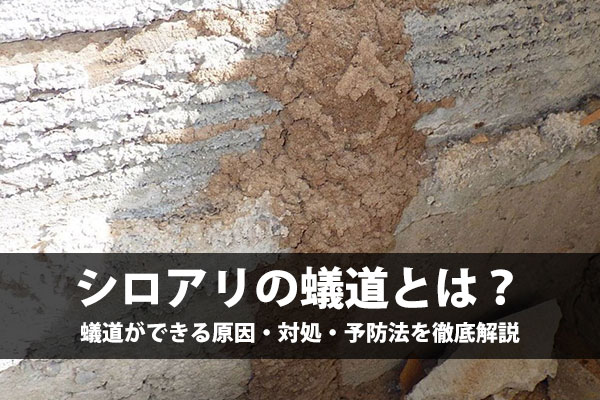

蟻道とは? ─ 写真とともに徹底解説

ここでは、実際の写真を交えながら「蟻道の正体」「なぜ作られるのか」「どう見分けるのか」を、専門的かつわかりやすく解説していきます。

蟻道の外見的特徴と仕組み

蟻道(ぎどう)とは、シロアリが地中から建物内部へ侵入するために作る「土のトンネル」のことです。一見すると、細い土の筋のように見えるため、「ただの汚れ」や「雨でできた跡」と勘違いされることもありますが、実は住宅被害の前兆であることが多く、見過ごしてはいけません。

蟻道の外見的な特徴

- 幅:約5〜10mm前後(鉛筆ほどの太さ)

- 色:灰色〜茶色の土色

- 素材:土・木くず・シロアリの排せつ物など

- 形状:蛇行していたり、縦に伸びていることが多い

鉛筆ほどの太さの蟻道は、小さな土の線路のように建物の構造に沿って伸びていくのが特徴です。基礎コンクリート、束石、床下、壁の隙間、ウッドデッキの裏などに出現しやすく、壊してみると中にシロアリがうごめいていることもあります。

なぜ蟻道を作るのか(シロアリの習性)

シロアリは暗く湿った環境を好み、光や乾燥を嫌うという特性があります。そのため、地中から木材などのエサ場へ移動する際に、外気に触れずに移動できるトンネル=蟻道を作って身を守ります。

さらに蟻道は、単なる移動手段だけでなく、仲間へのフェロモンの通路としての役割も担っており、シロアリにとっては“命綱”とも言える構造物なのです。

蟻道の写真事例(実際の被害現場から)

事例①:基礎コンクリートに沿って伸びる蟻道

築15年の木造住宅で、床下点検時に基礎の立ち上がりに沿って作られた蟻道が発見されました。幅はおよそ8mm、長さは1メートル以上におよび、途中に分岐点もある典型的なパターンです。壊して中を確認すると、生きたシロアリが多数確認されました。

➡️ 被害レベル:中程度

➡️ しろあり防除士による調査と薬剤処理を実施

事例②:和室の床下にある束石・束石から立ち上がる蟻道

和室の床下にある束石の表面に、まるでツタのように絡みつく蟻道が形成されていました。目視ではわかりにくかったものの、土台木材までシロアリが侵入しており、床鳴りと沈み込みが発生していたケースです。

➡️ 被害レベル:重度

➡️ 木部の一部交換と白アリ駆除を実施

事例③:外壁・土台基礎部分に立ち上がる蟻道

DIYで設置したウッドデッキの支柱部分に、複数本の蟻道が立ち上がっているのを発見。湿気の多い環境であることが原因とみられ、ウッドデッキを撤去すると隣接する土台基礎部分にも蟻道が広かっていた状態でした。

➡️ 被害レベル:軽度〜中程度

➡️ 構造の補強と薬剤による防除処理を実施

写真を見比べることで、自宅の状況と照らし合わせて判断する材料になります。少しでも似たような土の筋や構造物がある場合は、すぐに専門業者に点検を依頼することをおすすめします。

蟻道を放置するとどうなる?被害とリスク

木材・基礎・断熱材などの被害例

シロアリによって作られた蟻道は、家の内部構造への侵入ルートに直結しています。一度入り込まれると、床下の木材を中心に、建物の強度に関わるさまざまな部分が被害を受けるおそれがあります。

① 木材(玄関框・柱・土台・大引き・根太)の被害

もっとも深刻で多いのが木材の食害です。シロアリは、木材の内部を好んで食べ進めるため、見た目に変化がなくても中身がスカスカになっているケースがあります。

- 柱が空洞化しているのに気づかず、地震時に倒壊の危険性

- 床板が沈む、踏むとベコベコ音がするなどの生活被害

- 一部の木材が粉状になってボロボロ崩れる

被害が進行すると、構造上の安全性に影響が出る重大な問題へとつながります。

② 基礎や束石との接合部の被害

シロアリは、木材だけでなく基礎コンクリートの隙間やクラック(ひび割れ)も利用して侵入します。蟻道が束石や基礎の立ち上がりに形成されている場合、その上部にある木材へと被害が及んでいる可能性が高いです。

- 基礎の隙間に蟻道ができ、上部の木材に達する

- 構造材の接合部が弱くなり、ズレや歪みの原因に

- 見た目は無事でも、内部にシロアリが潜んでいるケースも

特に、築10年以上経過している住宅では、経年による微細な隙間からの侵入がよく見られます。

③ 断熱材の被害

あまり知られていませんが、床下や壁内の断熱材もシロアリの被害対象になることがあります。断熱材は柔らかく、湿気がこもりやすいため、シロアリが巣をつくる環境として適してしまうのです。

- 発泡スチロール系断熱材がかじられてボロボロに

- 内部に巣が形成され、被害に気づくのが遅れる

- 断熱効果の低下により、光熱費にも影響

断熱材の被害は、壁を開けるまで見えないことが多く、リフォームの際に初めて発覚するケースも珍しくありません。

蟻道を壊したらどうなる?注意点とNG行動

蟻道の存在に気づいたとき、つい指や棒などで壊して中を確かめたくなる方も多いかもしれません。しかし、蟻道をむやみに壊すのは絶対にNGです。なぜなら、それが原因で被害がより深刻化したり、調査や駆除が困難になることがあるからです。

シロアリは非常に敏感な生き物で、蟻道が壊されると危険を察知して別ルートを探し始めます。結果として、以下のようなリスクが発生します。

- 別の場所に新たな蟻道を作り、被害範囲が拡大する

- 地中深くに潜ってしまい、調査が困難になる

- 薬剤処理の効果が弱まり、再発しやすくなる

つまり、中途半端に刺激することで、シロアリに逃げ道を与えてしまうのです。注意点とよくあるNG行動を4点ご紹介します。

よくあるNG行動

- 蟻道を壊す

- 市販の殺虫剤を吹きかける

- 蟻道だけ掃除して終わらせる

- しばらく様子を見る

蟻道を壊す

シロアリが散り散りになって駆除が難しくなります。

市販の殺虫剤を吹きかける

表面の一部しか効果がなく、根本的な駆除になりません。

蟻道だけ掃除して終わらせる

目に見えない木材内部で被害が進行している可能性が高いです。

しばらく様子を見る

時間が経つほど被害が広がり、補修費用が高額になるリスクがあります。

正しい対処は「触らず、すぐ専門業者に相談」

もし蟻道を見つけたら、まずは写真を撮って記録し、できるだけ触らずにそのままの状態で専門業者に見てもらうことが大切です。現場の状態を正確に把握することで、調査や駆除がスムーズに進み、被害の最小化・コストの抑制にもつながります。

自分でできる蟻道の確認方法とチェックポイント

いくつかのポイントを押さえれば、自分でも蟻道を見つけられる可能性は十分にあります。ここでは、実際に家の中や外でチェックすべき場所や見逃しやすいサインを、具体的に解説します。

蟻道ができやすい場所を把握しよう

蟻道は、シロアリが地面から木材へ向かって移動するために作るため、次のような場所に出現しやすい傾向があります

- 床下の基礎立ち上がりや束石の側面

- 玄関や勝手口などのタイルの隙間

- 外壁と地面の接地部分(基礎の見切りライン)

- ウッドデッキや縁側の裏側

- 給湯器・室外機の配管周辺(湿気が多い)

湿気がたまりやすく、日光が当たりにくい場所は特に注意が必要です。

「これって蟻道?」と迷ったときの見分け方

次の特徴に当てはまるものがないかを目視で確認しましょう。

- 幅5〜10mm程度の細長い土の筋

- 壁やコンクリートの表面にくっついている

- 蛇行していたり、分岐している

- 表面が乾いており、触るとボロッと崩れる

木の表面や土台の部分ではなく、土・木くず・排せつ物を混ぜたような不自然な「土のトンネル」を見かけたら、それは蟻道の可能性大です。

プロを呼ぶ判断ポイント

下記のような状況に該当する場合は、迷わず専門業者に相談することをおすすめします。

- 明らかに土でできた線状の構造物がある

- 同じ場所に羽アリが発生したことがある

- 床や柱にフカフカした違和感がある

- 蟻道っぽいものが複数本ある、分岐している

- 雨が降ったあとなど湿度の高い日に特に目立つ

目視点検はあくまでも「初期確認」にすぎません。本格的な被害の有無を判断するには、床下や構造内部の点検が不可欠です。違和感を感じたら、早めに専門業者へ相談することが、家を守る最善策です。

蟻道を見つけたら?正しい対処と駆除の流れ

蟻道を見つけたら、まず大切なのは「触らず、すぐに記録する」ことです。焦って壊したり殺虫剤をかけたりすると、シロアリが散って被害が広がるおそれがあります。正しい手順を知っておけば、被害を最小限に抑えることができます。

DIYは危険!専門調査の必要性

「とりあえず自分で何とかできないか…」そう考える気持ちはよくわかります。市販の白アリ用スプレーや粉剤なども手に入りますし、ネットにはさまざまな対処法が紹介されています。

しかし、蟻道がある=シロアリがすでに建物内部に侵入している可能性が高い状態です。表面的な処置だけでは、肝心の“見えない部分”に潜むシロアリを取り逃がしてしまい、かえって被害を広げてしまうリスクがあります。

床下や構造材の状態を正しく判断するには、専門的な知識と機材が必要不可欠です。調査では、蟻道の有無だけでなく、被害の進行状況・湿気の度合い・再発のリスクなども総合的にチェックされます。

つまり、「見えないところの被害」を可視化できるのは、経験と知識をもつ専門業者だけ。安心して住み続けるためにも、まずはプロによる正確な調査を受けることが、被害拡大を防ぐ最初の一歩です。

蟻道を予防するためにできること

蟻道は、シロアリが建物内部へ侵入するための「通り道」です。見つかってから対処するのではなく、そもそも作らせない環境を整えることが、もっとも効果的な予防策になります。以下に、一般のご家庭でもすぐに実践できる予防法を紹介します。

床下の換気と湿気対策

シロアリは湿った場所を好むため、床下の通気性を保つことは非常に重要です。具体的な対策としては以下の3点です。

- 換気口の前をふさがない

- 通風口に物を置かない

- 床下換気扇や調湿材の導入を検討する

床下の湿度を下げるだけで、シロアリの侵入リスクを大幅に低減できます。

木材や不要な資材を地面に放置しない

庭や建物周辺に木の杭・端材・ダンボールなどの有機物を放置すると、シロアリが寄ってきやすくなります。以下の対策を行うと蟻道ができにくくなります。

- ウッドデッキの脚部に防蟻処理をする

- 古い木材は片付け、地面から離して保管する

- 植木鉢やプランターも湿気の原因になることがあるため注意

定期的な点検を習慣にする

目に見える部分に蟻道が出ている時点で、すでに被害が進行している可能性が高いです。そのため、年に1回程度の定期点検をプロに依頼することで、早期発見・早期対策が可能になります。特に以下3つの条件に当てはまる方は注意ください。

- 築10年以上が経過している

- 湿気がこもりやすい立地(北側・山沿い・川沿いなど)

- シロアリ予防処理から5年以上経っている

防蟻処理や予防剤の活用も検討

新築やリフォーム時には、防蟻薬剤の処理やベイト工法(毒餌を使ったシステム)などの施工も有効です。こうした予防処理は、被害が起きてからではできないこともあるため、事前対応がカギです。

外構・庭の管理も忘れずに

シロアリ対策というと「家の中」や「床下」に目が向きがちですが、実は建物の外まわりにも注意が必要です。シロアリは地中から侵入するため、庭や外構の環境次第で、家への被害リスクが一気に高まることもあるのです。

- 敷地内の土壌が常に湿っていないか

- 雨樋や排水経路に問題がないか

- ブロック塀や束石の周りに蟻道の兆候がないか

こうした外回りのチェックも蟻道予防に欠かせません。

小さな習慣が、大きな被害を防ぎます

シロアリは静かに、確実に住まいをむしばみます。しかし、湿気対策・整理整頓・定期点検といった日頃のちょっとした習慣で、蟻道の発生を防ぐことは十分に可能です。被害を未然に防ぐためにも、今すぐできる対策からはじめてみましょう。

蟻道を見つけたら、まずは信頼できる調査を

蟻道を発見したとき、最も大切なのは「早く・正確に状況を把握すること」です。白アリの被害は時間が経つほど深刻化し、修繕費用も膨らみやすくなります。だからこそ、自己判断で放置したり壊したりする前に、まずは信頼できる専門業者による調査を受けましょう。

調査では、蟻道の位置だけでなく、建物の構造内部への侵入状況、被害の進行具合、湿気の影響、再発のリスクまで総合的にチェックされます。

これにより、本当に駆除が必要かどうか、どんな対策が最適かをプロの視点で正確に判断してもらえます。

見た目以上に深く静かに進行するのがシロアリ被害の怖さ。

住まいを守るためには、「今、信頼できる調査を受けること」こそが最大の防御策なのです。

蟻道に関するよくある質問

蟻道を見つけたとき、多くの方が「これって本当に白アリ?」「壊しても大丈夫?」など、さまざまな疑問や不安を感じます。ここでは、実際に多く寄せられる質問をもとに、よくある悩みや誤解についてわかりやすく解説します。

- 蟻道だけで白アリはいないこともありますか?

- はい、すでに白アリが移動していたり、古い蟻道が残っているだけのケースもあります。ただし、過去に侵入があった証拠なので、油断せず必ず調査を受けることが重要です。

- 蟻道は自分で壊しても大丈夫ですか?

- 基本的にNGです。シロアリが警戒して別の場所へ拡散し、駆除が難しくなる可能性があります。まずは写真を撮り、触らずに専門業者に相談しましょう。

- 白アリと黒アリの蟻道(通り道)はどう違うの?

- 白アリは土でできたトンネル状の「蟻道」を作りますが、黒アリは基本的に蟻道を作らず、地上を行列で移動します。見た目が明らかに異なります。

- 蟻道が屋外(庭・ブロック塀など)にあっても危険?

- はい、屋外の蟻道も放置は危険です。そこから建物に向かって侵入してくるケースが多く、早めの調査と対策が必要です。

- シロアリがいるかどうか、蟻道以外に見分ける方法はありますか?

- 床が沈む・柱がフカフカする・羽アリが発生するなどの兆候があります。ただし、被害は見えない部分で進行していることが多いため、専門調査が最も確実です。

- 築浅の家でも蟻道はできるんですか?

- はい、築年数に関係なく、湿気や通気性の悪さがあればシロアリが侵入する可能性はあります。新築数年以内でも被害報告は実際にあります。

- 蟻道を1本だけ見つけました。放っておいても大丈夫ですか?

- 1本でも要注意です。1本あれば、すでに内部に複数のルートが形成されている可能性があります。小さなサインを見逃さないことが、被害の拡大防止につながります。

- 市販の白アリスプレーで応急処置してもいいですか?

- 一時的な応急処置としては効果がある場合もありますが、根本的な駆除にはなりません。見えない場所に巣が残れば、再発リスクが高まります。

迷ったら、まずは無料診断からはじめましょう

「これって本当に蟻道なのかな?」「業者に相談するのはちょっと不安…」

そんなときこそ、無料で受けられる白アリ診断を活用しましょう。

多くの専門業者では、床下の点検や蟻道の確認を無料で対応してくれるサービスを提供しています。

プロの目でしっかりチェックしてもらえば、以下のような不安もクリアになります。

- 駆除が必要かどうか

- 被害が広がっているか

- 予防対策は必要か

もちろん、診断だけで契約の義務は一切なし。まずは「知ること」から始めるのが、後悔しない第一歩です。大切な住まいを守るためにも、今のうちに無料診断を受けておきましょう。